‘인간이란 무엇인가?’ 어디서부터 답을 찾아야할지, 답을 찾는다고 그것이 진정 답이 될지 모를 이 질문이 많은 사람들을 괴롭힌 지도 벌써 200년이 지났다. 참 고리타분한 이 질문을 고리타분하게도 평생 붙들고 있었던 철학자 칸트가 예지계로 돌아간 지 200년이 지났다. 그러나 아직 무릎을 탁 칠만한 그럴듯한 답을 들어 본적은 없었던 것 같다. 만약 그랬더라면 기억에 각인이 되어 있을 텐데 지금 당장 떠오르는 어떤 것은 없다. 나는 아직 과학이라는 산 어귀의 둘레 길에서, 철학의 바닷가 모래사장 또랑 에서 몇 마디 잠언을 주워 담을 뿐이다.

칸트는 세 갈래 길로 이 물음, 인간 존재 물음에 접근한다. 첫째, 앎의 길이다. ‘나는 무엇을 알 수 있는가?’라는 질문을 묻고 답하며 MRI도 없었던 당시에 열심히도 인간 인식의 구조를 탐구한다. 그의 답을 간단히 말하면 이렇다. 우리의 지식은 받아들임과 종합함을 통해 구성된다. 그의 용어를 빌려 말하자면 우리는 수용성의 기관인 직관형식, 자발적 종합의 능력인 지성이 협업하여 세상 사물에 대한 지식을 얻는다. 인공지능에 투사하여 말하자면, 입력 데이터가 알고리즘을 만나 결과 값을 내놓는다. 그 과정을 설명하려 감성, 상상력, 이성, 그리고 자기의식과 같은 많은 개념들을 사용한다. (뒤에 우리가 주목할 것은 자기의식이다.) 그가 남긴 시사점은 손뼉도 마주쳐야 소리가 난다는 것이다. 아무리 좋은 데이터가 많아도 이를 모아 지식으로 만들 알고리즘이 없으면, 그 반대로 성능이 뛰어난 알고리즘에 아무런 데이터도 입력하지 않는다면, 우리는 여전히 맨 손일 것이다. 그는 생활 세계에 토대를 두지 않고 자기 멋대로, 지식을 논하는 신학자들, 흩뿌려진 감각자료들 편린들을 모으면서 지식의 존재를 비웃는 과학자들에게 무거운 비판의 말을 건냈다. ‘분명 우리는 지식을 가질 수 있다. 그러나 또 하나 분명한 것은 한계가 있다’

둘째, 삶의 길에 그가 던진 질문은 ‘나는 무엇을 해야하는가?’이다. 매일 ‘무엇을 하고 싶은가’를 묻는 우리와는 사뭇 다른 그의 질문은 촌스럽다. 고리타분하다는 세간의 손가락질에 그는 ‘해야 함은 할 수 있음을 함축한다’는 다소 의미심장한 말로 답을 한다. 나를 현혹하고 원하도록 만드는 모든 자극에서 벗어났음에도 남는 어떤 행위의 원리가 있다면, 그것은 ‘해야만 한다’는 것이다. 그렇기 때문에 ‘해야 함’이라는 의식만이 순수하게 ‘자유’에서 비롯된 것인 바, 이 ‘자유’를 의식할 때 비로소 스스로 ‘할 수 있다’는 사실을 깨닫는다. ‘순전한 자유’에 따른 도덕적 행위가 우리를 자유인으로 만든다.

인간 존재 탐구의 마지막 질문은 ‘나는 무엇을 희망함이 허락되는가?’이다. 칸트는 한편으로는 앎의 한계를 규정하고 한편으로는 도덕적 자유의 세계를 현실 세계로 개방시킨다. 근거 없는 앎을 희망하면 안 된다. 그러나 자신이 도덕적 삶을 살았다면, 이에 따른 행복을 바래도 좋다. 말이 조금 이상하긴 하지만 행복감을 얻기 위해 도덕적 행동을 하면 안 되지만, 도덕적인 삶을 끝내 살아 내었다면, 그때야 비로소 행복을 희망할 자격을 얻는다. 그는 일종에 완전함에 대한 강박이 있었는데 행복과 도덕이 합치해야만 우리의 인생이 억울함을 면할 수 있다고 생각했다. ‘인간이란 무엇인가?’는 바로 이 세 가지 질문으로 구성된다. 나는 칸트의 결론을 이렇게 압축하고자 한다. “자신이 자유로운 지성적 존재자임을 자각하는 존재가 인간이다.”

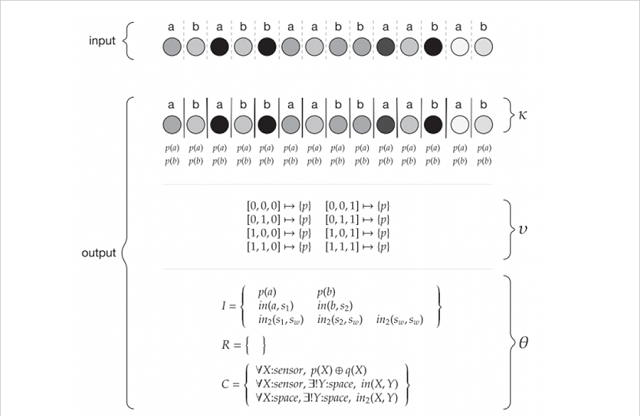

인공지능 기술 개발을 선도하고 있는 딥마인드(deep mind)의 선임연구원 리차드 에반스는 칸트의 철학에서 힌트를 얻어 비지도학습 딥러닝 모델인 칸트 머신(Kant machine)을 어퍼셉션 엔진(apperception engine)이라는 이름을 붙여 개발하였다. 그는 칸트를 정말 면밀히 분석하였다. 데이터를 받아드리는 센스 기관, 그리고 이를 종합하는 알고리즘을 구성하였다. 그러나 이것은 이러한 단순하고 무뚝뚝한 이분법적 아키텍쳐가 아니다. 내가 가진 기술적 지식에 대한 한계로 인해 그 과정을 수학적으로 표현할 수는 없지만 확실한 것은, 그가 수차례 고백하듯, 그는 이를 개발함에 있어 칸트가 행한 인간이 외부 세계를 경험하는 과정을 최대한 살리고자 했다는 것이다.